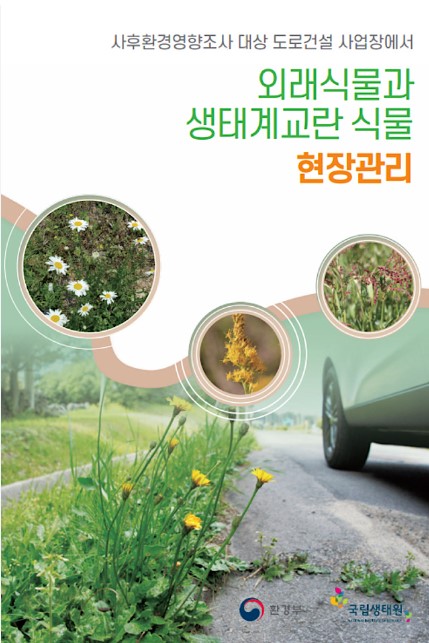

단풍잎돼지풀 관련 미국 학술논문들

단풍잎돼지풀 관련 미국 학술논문들

단풍잎돼지풀은 북아메리카가 원산지인 데다가, 대규모로 화학농사를 짓는 미국 농업의 큰 골칫거리이다. 이에 관해 어떤 문제에 초점을 맞추고 어떤 연구가 이루어져 왔는지 틈틈이 들여다보기로 한다. 인터넷 검색 결과 가운데, 특별한 순서 없이, 되도록 최근의 연구들이 눈에 띄는 대로 소개를 이어가고자 한다.

1. 대두 경작지 및 밭 가장자리에서 단풍잎돼지풀(Ambrosia trifida) 종자 생산 및 보유

(Giant ragweed(Ambrosia trifida) seed production and retention in soybean and field margins). Goplen, J. J., C. C. Sheaffer, R. L. Becker, J. A. Coulter, F. R. Breitenbach, L. M. Behnken, G. A. Johnson 및 J. L. Gunsolus. Weed Technology, 2016.

제초제에 내성을 갖는 잡초들이 농작물 생산에서 점점 더 문제가 되고 있으므로 잡초 방제를 위한 대안적 전략이 필요하다. 농경지에서 가장 경쟁적인 잡초 중 하나인 단풍잎돼지풀은 제초제에 내성을 진화시켰기에 새롭고 통합적인 잡초 방제법의 개발이 필요하다. 본 연구는 대두밭과 밭 가장자리에서 자란 단풍잎돼지풀의 종자 보유량과 기간을 평가했다. 2012~2014년 수확기 동안 종자 수집 트랩을 사용하여 매주 단풍잎돼지풀의 종자 보유량을 모니터링했다. 단풍잎돼지풀은 식물당 평균 1,818개의 종자를 생산했으며, 66%는 잠재적으로 생존할 수 있는 종자였다. 이 종자들은 미네소타 대두 수확기까지 식물에 남아 있었으며, 연구 기간 중 미네소타 대두 수확이 약 75% 완료된 10월 11일에는 전체 종자의 평균 80%가 남아 있었다. 이는 제초제에 내성을 기른 단풍잎돼지풀을 대두 수확 전이나 수확기에 관리할 수 있음을 시사한다.

2. 꽃가루 매개 유전자 흐름과 제초제에 내성이 있는 활엽 잡초로부터의 내성 대립유전자의 전이

(Pollen-mehttps://bioone.org/journals/weed-technology/volume-35/issue-2/wet.2020.101/Pollen-mediated-gene-flow-and-transfer-of-resistance-alleles-from/10.1017/wet.2020.101.fulldiated gene flow and transfer of resistance alleles from herbicide-resistant broadleaf weeds). Jhala, A. J., J. K. Norsworthy, Z. A. Ganie, L. M. Sosnoskie, H. J. Beckie, C. A. Mallory-Smith, J. Liu, W. Wei, J. Wang, and D. E. Stoltenberg. Weed Technology. 2021.

꽃가루 매개 유전자 흐름은 한 식물에서 다른 호환 가능한 식물로 유전 정보(대립유전자)가 전이되는 것을 말한다. 제초제에 내성을 갖추는 잡초의 진화와 함께 꽃가루 매개 유전자 흐름은 내성 대립유전자를 전이시키는 데 중요한 역할을 하지만, 이 주제는 잘 다루어지지 않았다. 본 연구는 활엽 잡초인 토끼풀, 단풍잎돼지풀 등으로부터 제초제 내성 대립유전자가 전이될 가능성을 검토하고자 했다. 연구에 따르면 제초제 내성 대립유전자의 전이는 현장 조건에서 일상적으로 발생하며, 생식생물학, 환경 및 농업 관행 등 여러 요인의 영향을 받는 것으로 나타났다. 단풍잎돼지풀의 다량의 꽃가루 생산은 이 꽃가루 매개 유전자 흐름에 기여한다. 연구 결과는 종내 및 종간 유전자 흐름이 발생할 수 있으며, 느린 속도라도 제초제 내성 대립유전자의 확산에 기여할 수 있음을 확인했다.

3. 기후변화 예측에 따른 중국에서 2종의 돼지풀의 잠재적 분포

(Potential distribution of two Ambrosia species in China under projected climate change). Qin, Z., A. DiTommaso, R. S. Wu, and H. Y. Huang. Weed Research. 2014.

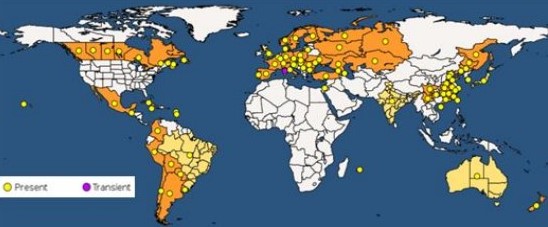

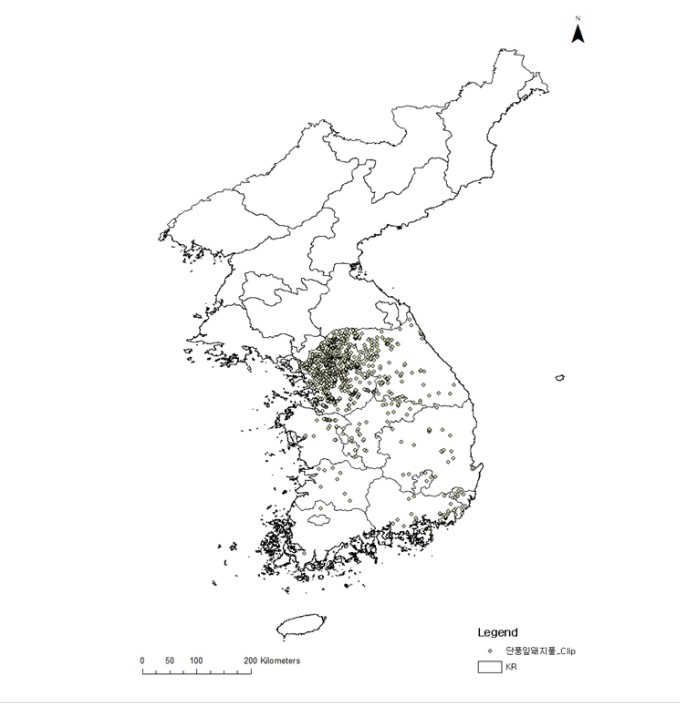

돼지풀(Ambrosia artemisiifolia)과 단풍잎돼지풀(Ambrosia trifida)이 중국의 넓은 지역을 점령하면서 상당한 우려가 제기되고 있다. 본 연구는 자생 지역(북미)과 침입 지역(예: 유럽 북부 및 남서부)의 발생 기록을 바탕으로 중국 내 이 두 종에 적합한 서식지 가용성과 분포를 예측했다. 또한 2050년까지 서식지 적합성 관련 잠재적 변화를 평가했다. 미래 기후변화 시나리오에 따른 잠재적 분포 예측 결과, 돼지풀 분포의 평균 적합 면적 비율 증가(2.21%)와 서식지 증가(1.49%)가 예상되며, 동남 해안 지역, 대만 북부 및 중국 북부로 더 확장될 것으로 예측된다. 중국 북부로 계속 확산될 가능성이 있지만 단풍잎돼지풀의 미래 적합 면적 비율은 0.03%, 적합한 서식지 증가율은 1% 미만으로 예측되었다. 따라서 연구 결과에 따르면 관리 우선순위를 돼지풀에 둘 필요가 있다.

미국의 학계는 유해식물을 효과적으로 관리하기 위한 방안을 마련하기 위해 다양한 각도에서 접근하고 있으며, 미래를 내다보는 전략을 구체적으로 확립하고자 함을 분명히 알 수 있다.